Mega dark market

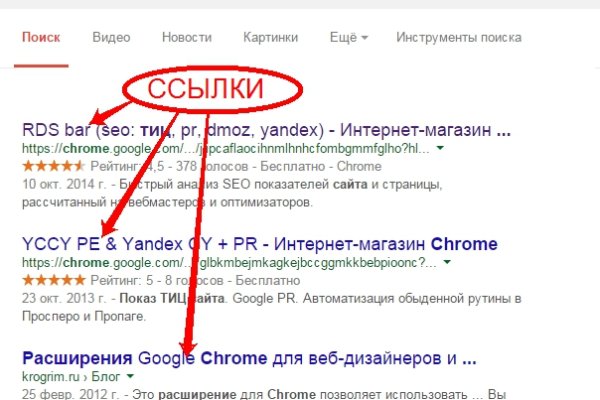

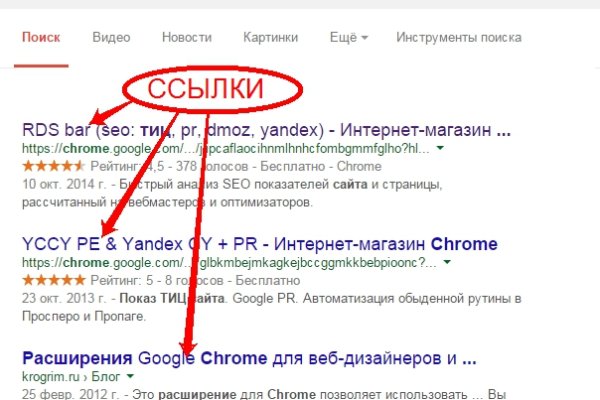

Это защитит вашу учетную запись от взлома. Gorech10 2 дня назад Я конечно редко пользуюсь сайтами, обычно беру с рук, но когда нет варианта сойдет и это. Выберите Описание изображения, затем введите. Так вот, это оно и есть! На данный момент в проект Kraken вовлечены более 70 бывших сотрудников «Гидры». После этого они станут доступны на странице. Поисковики Настоятельно рекомендуется тщательно проверять ссылки, которые доступны в выдаче поисковой системы. Спасибо, Юля. Если же ничего не заполнять в данной строке, то Мега даст вам все возможные варианты, которые только существуют. "На этот раз резонанс среди местных жителей дал свои плоды: на нас вышли милицейские руководители. Немецкая полиция закрыла российский маркетплейс нелегальных товаров Hydra. Однако надолго не задержался и, постояв в проходе, исчез из поля зрения. Богатый функционал Самописный движок сайта (нет уязвимостей) Система автогаранта Обработка заказа за секунды Безлимитный объем заказа в режиме предзаказа. Я просто

mgaat уже ничего не соображала, ничего. "По всей видимости это были каки-то местные жители, которых достали наркотики в их дворе отметил в комментарии лидер общественной организации "Синдикат" Евгений Чепелянский. На нашем сайте есть все, что вам нужно для получения хорошего

мегу настроения. Товары маркета омг даркнета возможно отфильтровать по цене, это делает рутину покупок более привлекательней. В любом случае, хоть RuTor и вызывает ностальгические чувства у многих обитателей закрытой части интернета, и ему есть альтернатива. С тех пор, я стою на учете у своего районного инфекциониста, получаю АРВ-терапию и успешно ее принимаю. Он уже взрослый, ему 35 лет. Mega - это аналог старой доброй гидры, где Вы всегда сможете легко найти и купить нужный Вам товар. В пункте меню «Категории» представлены товары, которые могут быть интересны пользователю.

Mega dark market - Mega darknet market mega dm

Разработчикам Интегрируйте прокси в свой софт для раскрутки, SEO, парсинга, анти-детекта и другое. Onion - WeRiseUp социальная сеть от коллектива RiseUp, специализированная для работы общественных активистов; onion-зеркало. Вместо 16 символов будет. Установить. Их можно легко отследить и даже привлечь к ответственности, если они поделятся информацией в сети. И еще раз: отнеситесь к нашему предупреждению внимательно: эта статья не является попыткой ни вдохновить, ни одобрить ваше дальнейшее, возможно, противозаконное или аморальное поведение. Это не значит, что злоумышленников даркнете невозможно вычислить. Да, последствия могут быть уже довольно серьёзными, в случае генерализации мне требуется реанимация и специализированная помощь для столбнячных больных, это очень тяжёлый процесс, но в данном случае- главное- убрать источник яда из организма. Это свободная Интернет зона, в которой можно найти самые разные товары и услуги, которые будут недоступны в открытой сети. Гидра в Tor будут не доступны с Сохраните новые. Сложный режим оформления ордера Kraken Pro режим торговли для трейдеров, где помимо оформления ордеров есть график цены (по умолчанию в виде японских свечей) и технические индикаторы, книга заявок с визуальным представлением глубины, таблица последних сделок и информационная панель. Настройки аккаунта на Kraken Вы можете изменить пароль, скопировать публичный идентификатор аккаунта, изменить почту, язык, часовой пояс, настроить автовыход. Любитель кошек и банковских карт из криминального чата использовал свой уникальный ник на сайте для любителей аниме, а также на площадке для найма фрилансеров. Onion GoDaddy хостинг сервис с удобной админкой и покупка доменов. Ничего больше не будет. Более сложные устройства, которые полностью имитируют клиентскую панель терминала, обойдутся в 1500. Мы начнем с самого простого. Кракен и Good Crypto это два отдельных приложения, поэтому их нужно связать друг с другом, чтобы приложение Good Crypto могло импортировать сделки и балансы с Кракена, а также отправлять на него заказы. Hydra - крупнейшая в СНГ торговая площадка. Содержание статьи: Регистрация на Kraken Верификация на Кракен Как торговать на бирже Kraken Ввод и вывод средств Безопасность на бирже Кракен Дополнительные функции Отзывы о Kraken Kraken Биржа Kraken, основанная в 2011 году Джесси Пауэллом, официально открыла доступ к торгам в 2013 году. Onion Архива. Ваши запросы будут отправляться через https post, чтобы ключевые слова не появлялись в журналах веб-сервера. Эта криптовалюта использовалась как основное средство расчетов на площадке. Рейтинг:.2 0/5.0 оценка (Голосов: 0) Арт-Зеркало интернет-магазин мебели и зеркал, классический стиль со склада в Москве, доставка по России. Размер депозита неограничен. Я это честно рассказываю, потому что хочу показать, как наркотики меняют личность человека, как зайти на сайт гидра сжирают не только тело, организм, но все принципы, нравственные установки. Затем следует найти целевую беспроводную сеть (для нашего практического примера был использован маршрутизатор «Null Byte. Для его инсталляции выполните следующие шаги: Посетите страницу. Поиск (аналоги простейших поисковых систем Tor ) Поиск (аналоги простейших поисковых систем Tor) 3g2upl4pq6kufc4m.onion - DuckDuckGo, поиск в Интернете. Биржа Kraken принадлежит компании Payward Inc. С 2007 по 2016 годы Шамир возглавлял разведывательное управление "подразденения 8200 говорится на его странице в LinkedIn. Услуги вне интернета сводятся к операциям по обналичиванию похищенных денежных средств и распространению наркотиков, обороту приобретенных за счет похищенных средств товаров, подбору дропов (подставных лиц пояснил. Благодаря разделению на тематики, пользователю проще отыскать интересующую его информацию. Сайт создан для обеспечения дополнительной безопасности и исключения кражи криптовалюты. В момент его обнаружения в июне 2017 года на нем было зарегистрировано более 90 тысяч пользователей. Сайты сети TOR, поиск в darknet, сайты Tor. Для перехода на сайт www. "Мы всегда внимательно следим за любыми упоминаниями нас в любом контексте в дарквебе и перепроверяем каждое упоминание компании, - рассказали Би-би-си в банке Тинькофф. Onion Услуги http uikmtsdhdfn4baeo.

Перейти в mega Немного о mega darknet Что собой представляет Мега? На нашем сайте всегда рабочая ссылки на Мега Даркнет. Что можно купить на Гидре Если кратко всевозможные запрещенные товары. Mega Darknet Market - проверенная временем торговая площадка, где происходят тысячи сделок ежедневно. Официальное onion зеркало магазина Мега поможет Вам попасть на ресурс безопасно Новости Ссылка Mega Darknet Market Перейти на Mega Market Mega Darknet Market - проверенная временем торговая площадка, где происходят тысячи сделок ежедневно Mega войти. даркнет маркетплейс нового поколения, тем не менее нас нельзя назвать новой гидрой или заменой гидры, мы существуем в даркнете более 7 лет, за это время площадка значительно обновилась. Mega -даркнет площадка. Анонимно, безопасно, зарабатывай, общайся, торгуй, покупай. Будь ассоциален на 100, лучшая даркнет площадка. Выбирай mega будь mega. Mega Darknet - доступ к более чем 100 тысячам товаров и услуг в анонимной среде даркнета. Конкурентоспособные цены. Присоединяйтесь к Mega Darknet уже сегодня! Официальный сайт мега Даркнет Маркет и все зеркала Mega Onion. Узнайте как зайти на Мегу через Tor или без VPN браузера. Рабочие ссылки в сети Тор. Перейти к контенту mega Darknet Market Сайт mega в Даркнете мега Даркнет Маркет ссылки на сайт. Мега Даркнет Маркет - большой маркетплейс с огромным количеством шопов Ру Дарка. На меге можете покупать, продавать услуги и товары, которые в клирнете запрещены. Площадка Мега Дарк Маркет крупнейшая в РФ анонимная торговая площадка для покупки запрещенных товаров. Официальная ссылка для доступа на сайт Mega Onion. Мега Дарк нет это темная сторона интернета, позволяющая пользователям приобретать товар в анонимном режиме. На площадке мега можно купить всё что угодно оружие, наркотики или цифровые товары. Для входа на площадку необходимо использовать Tor браузер. Войти НА сайт мега даркнет маркет. Купить закладкаркнете. Оплата биткоин, монеро, киви. Мега Darknet Market: безопасный и удобный доступ к покупкам в интернете Mega Darknet Mega Darknet Market Войти Перейти 01 Стабильные зеркала 02 Полная анонимность. Незаконные распространение, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, а также их употребление в России преследуются по закону. И расскажу что можно там найти. Onion - Onion Недорогой и секурный луковый хостинг, можно сразу купить onion домен. Перед тем как зайти на официальный сайт гидры рекомендуем скачать браузер Тор для вашего компьютера или телефона. Торрент трекеры, Библиотеки, архивы Торрент трекеры, библиотеки, архивы rutorc6mqdinc4cz. Что такое Гидра. Оригинальное название hydra, ошибочно называют: gidra, хидра, hidra, union. Onion сайтов без браузера Tor(Proxy). К тому же не факт, что такие усилия вообще будут успешными. Спотовая и маржинальная торговля. Ссылка на Гидра ( hydra проверенные рабочие зеркала сайта.