Рабочая ссылка на мегу

Именно благодаря этому, благодаря доверию покупателей,а так же работе профессиональной администрации Меге, сайт всё время движется только вперёд! Увидеть их вцентре Петербурга уникальная возможность. А если вы не хотите переживать, а хотите быть максимально уверенным в своей покупке, то выбирайте предварительный заказ! Жуткий памятниккоронавирусу призывает поклониться врачам, борющимся со страшнойболезнью. Итальянские путешествияВ Строгановском дворце до годаПавел Сергеевич Строганов русский дворянин, коллекционер имеценат. Доступ к darknet market с телефона или ПК давно уже не новость. Здесь представлены официальные и зеркала, после блокировки оригинального. Тем не менее постгранж нашёл отклик среди публики и пользовался умеренным коммерческим успехом, в лице групп Creed и Matchbox Twenty ; также популярности добились некоторые пост-брит-поп коллективы, такие как Coldplay и Radiohead. Особенно хочу обратить ваше внимание на количество сделок совершенное продавцом. Думаю, вы не перечитываете по нескольку раз ссылки, на которые

площадку переходите. Несмотря на то, что на Гидре работают честные продавцы, время от времени с кладом возникают недоразумения. Хочу выразить благодарность за такой удобный сайт! Убедитесь, что у вас установлено расширение. По прибытии адвоката согласуйте с ним дальнейшие действия. Ваши действия и решения должны быть направлены на максимальное сокращение сфабрикованной доказательной базы. Синтаксис параметров в этом случае будет выглядеть так: адрес_страницы:имя_поля_логинаuser имя_поля_пароляpass произвольное_полезначение:строка_при_неудачном_входе Строка запуска: hydra -l user -P /john. Собрав их воедино, пользователи получили еще один интернет-адрес, но там поисковую группу остановило окно с требованием ввести пароль. Человеку, не употребляющему наркотики (в случае подброса необходимо при личном допросе при понятых указать на то, что наркотик подбросили, указать на лицо, которое его подбросило, требовать изъятия смывов с ваших рук и рук человека, подбросившего наркотик. Соглашаться ли на экспертизы? Перейдите в настройки доступа. The Jesus and Mary Chain Biography (англ.).

Рабочая ссылка на мегу - Как зайти на мегу

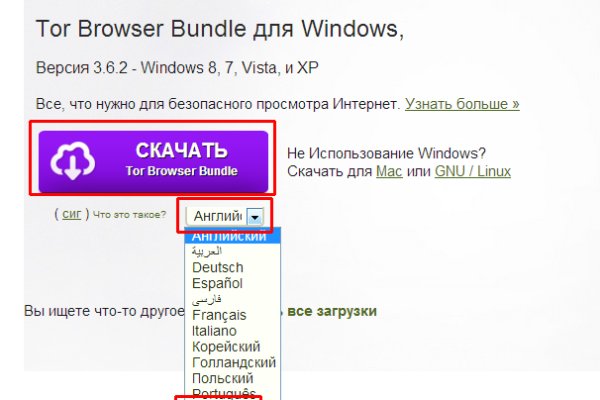

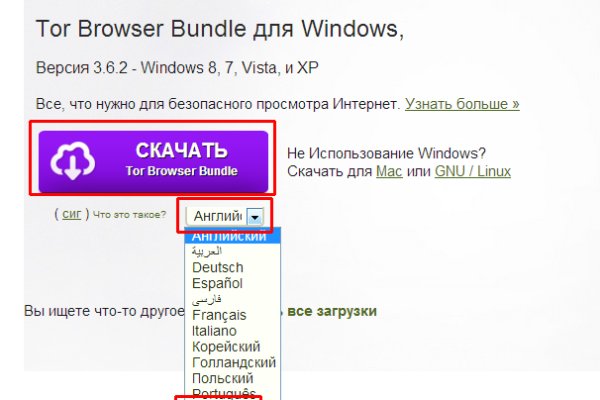

Интересна и история рисунков, описанная на информационныхстендах самой экспозиции. В санитарных костюмах Салаховаувидела особую красоту, напоминающую «космические одеяния». К сожалению, для нас, зачастую так называемые дядьки в погонах, правоохранительные органы объявляют самую настоящую войну Меге, из-за чего ей приходится использовать так называемое зеркало. Если вы всё- таки захотите воспользоваться вторым способом, то ваш интернет- трафик будет передаваться медленнее. Пять работ объединены в цикл «Новые святые другиедве названы «Сrazy pavings». Exchange Support @megaexchangeSupp Единственные домены платформы mega. Aaaабвабвабваааааобычная версия сайтаruenнайтиРасширенный поиск по сайтуСтуденческий журнал«Своими словами»Научныйжурнал1.Периодика2.Визуальность3.МаргинальностьКультурныйразделИскусствоЛитератураКино итеатрВсестатьиКак статьавторомИнструкцияТемывыпусковО насРедакцияruenнайтиРасширенный поиск посайтуМенюНИУ ВШЭ в Санкт-ПетербургеНИУ ВШЭ вСанкт-ПетербургеСанкт-Петербургскаяшкола гуманитарных наук и искусстамКак. Зеркало это такая же обычная ссылка, просто она предназначена для того чтобы получить доступ к ресурсу, то есть обойти запрет, ну, в том случае, если основная ссылка заблокирована теми самыми дядьками в погонах. Немного правее строки поиска вы можете фильтровать поиск, например по городам, используя который, сайт выдаст вам только товары в необходимом для вас месте. Можно сделать сервис-прослойку, который будет заниматься этим и выдавать для скачивания уже готовый файл. Ну, любой заказ понятно, что обозначает. Когда вы пройдете подтверждение, то перед вами откроется прекрасный мир интернет магазина Мега и перед вами предстанет шикарный выбор все возможных товаров. ОМГ-чудовище невероятно жизнеспособна сама по себе: на местеотрубленных голов вырастают новые, так же и природа затягивает своираны, как на одном из видеоартов выставки города неизбежнозарастают зеленью. Выставка оригинально дополнена высказываниями художникао предназначении культуры, её ценности, что напоминает посетителямоб его активной общественной деятельности по защите памятниковкультуры. Ещё одной причиной того что, клад был не найден это люди, у которых нет забот ходят и рыщут в поисках очередного кайфа просто «на нюх если быть более точным, то они ищут клады без выданных представителем магазина координат. Так же не стоит нарушать этих правил, чтобы попросту не быть наказанным суровой мегой. Экспонаты, представленные в экспозиции, обычно скрыты отпублики, поскольку хранятся в частных коллекциях. Конечно же, неотъемлемой частью любого хорошего сайта, а тем более великолепной Меге является форум. Таких людей никто не любит, руки бы им пообломать. Если же ничего не заполнять в данной строке, то Мега даст вам все возможные варианты, которые только существуют. Рекомендуем также посетить и открывшуюся летом выставку «ЧашаНеотпитая. Создаётся ощущениевовлеченности: вы видите разные этапы работы художника, от эскизадо нанесения цвета. На выставке можно приобрести каталог и забрать частичкуар-деко от Эрте себе на память. Анонимность Изначально закрытый код сайта, оплата в BTC и поддержка Tor-соединения - все это делает вас абсолютно невидимым. Вместо этого file/VaIH0YCI#NOuuGCGcOp2Sed7ymemlcmusUa897ozsnrlklmeky Предположим на вот это: /file/files. Искусство новых медиа в контекстеэкотревожности» это художественное высказывание на темуэкологических проблем, связанных со стихией воды. Именно эти наброски и можно увидеть на выставке всего около 60рисунков, привезённых из путешествия годов. Цикл «Новые святые» это художественная рефлексия на карантин в«красной» зоне. Из цикла «Новые святые»В Мраморном дворце до годаАйдан Салахова известная во всём мире московская художница, работающая в разных техниках: как живописец, график, скульптор, создатель видеопроектов. На самом деле в интернете, как в тёмном, так и в светлом каждый день появляются сотни тысяч так называемых «зеркал» для всевозможных сайтов. Искусство новых медиа в контексте экотревожностиВ «Севкабель Порт» до годаЦунами изполиэтилена, спектакль с живыми медузами и огромная чёрная гусеница всё это можно увидеть на новой выставке в «СевкабельПорт». . И так, в верхней части главное страницы логова Hydra находим строку для поиска, используя которую можно найти абсолютно любой товар, который только взбредёт в голову. Новые ассортименты и магазины уже ждут вас на меге. Айдан Салахова находилась в московском госпитале«Царицыно» после своего возвращения из Италии. Эрте.

Отзывы пользователей Отличный сервис. Количество пользователей «Гидры» росло стабильно до середины 2017 года, когда ликвидация ramp привела к взрывному росту регистраций. Это сделано для того, чтобы покупателю было максимально удобно искать и приобретать нужные товары. На сотни метров в окрестностях от этой аптеки на тротуарах, в скверах и во дворах жилых домов абсолютно не присматриваясь можно наблюдать множество опустошенных пластинок от таблеток препарата "Кодепсин". Соблюдение установленных законом сроков подачи заявления весьма важно, так как большинство отказов, вынесенных призывными комиссиями в предшествующие годы, мотивированы несвоевременной подачей заявления. Практика показывает, что невозможно даже дозвониться в дежурную часть, чтобы узнать информацию по заявлению. Жуткий памятниккоронавирусу призывает поклониться врачам, борющимся со страшнойболезнью. Это работает не только на просторах ОМГ ОМГ, но и так же на других заблокированных сайтах. Эта акция была подкреплена международным сотрудничеством. Нужно указать понятым на их роль, они не безмолвные статисты, а полноправные участники процесса, фиксирующие объективность следственного действия. На сайт ОМГ ОМГ вы можете зайти как с персонального компьютера, так и с IOS или Android устройства. Немного правее строки поиска вы можете фильтровать поиск, например по городам, используя который, сайт выдаст вам только товары в необходимом для вас месте. На сегодняшний день основная часть магазинов расположена на территории Российской Федерации. Впоследствии музыкальное содержание альбома Licensed to Ill легло в основу жанра рэпкор, в числе наиболее известных групп которого фигурируют Crazy Town Butterfly Limp Bizkit ( Three Dollar Bill, Yall Bloodhound Gang ( Hooray for Boobies ) и Linkin Park ( Hybrid Theory ) 248 249. Onion, можно сгенерировать домен даже с префиксом в 10 символов Мифы о том, что в «темной» части Сети обитают только террористы, наркодилеры и маньяки, наполнили Интернет. В 1979 году Терри Толкин ( рус. Как скачать все фотографии или видео Подробнее о том, как. Статьи на разные темы связанные с альтернативной гражданской службой Пчелинцев. Работа с Диском для компьютеров Установите приложение Google Диск для компьютеров. Проводя химический анализ, крупнейший маркет даркнета выявляет качество продукта, даже если мелочь сайт омг не устроит магазинчик будет наказан, в худшем случае забанен. Время на прочтение: 3 минут(ы) На сайте Гидра у клиентов нередко возникают проблемы типа ненахода, недовеса, отсутствия доступа к кладу, неверные координаты. Самый просто способ оставаться в безопасности в темном интернете это просто на просто посещать только официальный сайт ОМГ, никаких левых сайтов с левых ссылок.