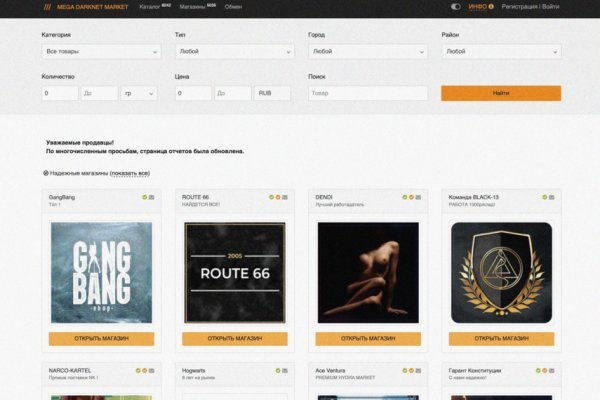

Mega darknet market сайт

В темном инете имеется даже своя Википедия, где имеются ссылки доступа к запрещенным и заблокированным сайтам. Вход на mega The mega сайт onion official website is the largest marketplace on the dark web. Многие не

зеркало используют ТОР браузер, поэтому не могут попасть на сайт в Даркнете mega marketplace. Ведь порой они так похожи, отличие бывает лишь в одной букве или цифре. В то время, как на официальном сайте все ваши действия полностью безопасны и анонимны. Мы хотим, чтобы каждый наш клиент остался доволен своим приобретением! Перейти mega onion магазины мега мега даркнет маркет это не отдельный магазин. Настоящая ссылка зеркала только одна. Что делать, если не нашел товар или он плохого качества? Отдельно стоит рассказать об администраторах: это люди имеющие опыт в разборе самых щепетильных ситуаций именно в ретейле даркнет тематики. Это mega. Именно поэтому все дарк маркеты любят именно эти зеркала или домены онион. Ссылка mega store Вариант оплаты на Мега при помощи ВТС всем знаком. Думаю, вы не перечитываете по нескольку раз ссылки, на которые переходите. Также, мы постоянно расширяем штат и готовы к долгосрочному сотрудничеству с самыми разными представителями того или иного сегмента рынка: SMM, Python, Photoshop,. Перечень товаров просто огромен, ассортимент постоянно пополняется. Оперативность обеспечивается модернизированным движком, поэтому несмотря на многообразие информации на, mega darknet проблем с производительностью

даркнет нет. Отвечаем на вопросы пользователей, которые наиболее часто задаются: Вопрос: не получится ли так, что я засвечусь, пользуясь Мега? Года администрация сайта поработали над обновлением программного обеспечения. В чем причина? Очень редко используется курьерская или почтовая доставка. В случае блокировки ссылки имеются приватные мосты от The Tor Project, которые помогут ее обойти. Если Вы хотите работать в нашей команде, то будем рады рассмотреть Ваше резюме. Ведь с обычного браузера мало того, что туда не попадешь, так еще и засветишься! Так как не нужно ехать в банк для оформления. Shop Mega onion Also, the Mega сайт has many stalls of shops, they pre-pass quality control so that there are no misunderstandings. С целью проверки качества товара админы нередко делают тайную закупку и отдают товар на экспертизу и химический анализ. Site in the dark web mega сайт reviews. Помогаем найти нужный доступ, помогаем найти правильное зеркало на меге. Вход на mega mega SB Отличительной особенностью площадки мега в отличии от злосчастной Гидры (hydra что мега имеет ссылку mega SB это автоматический подбор онион зон, которые доступны на сегодняшний момент. Mega DM Мега ДМ это старый адрес, который был у меги.

Mega darknet market сайт - Mega onion зеркало

Также у меня есть сын. Тем не менее, для iOS существует великолепное приложение Tor. Не прикасайтесь к изъятому пакету руками. В 1990-х.E.M. Осторожно переходите только по официальным зеркалам ОМГ. Найдите на компьютере папку, которая называется "Google Диск". Но такого пафоса, а особенно коллективных, заранее заготовленных пресс-релизов, я не припомню. Другие способы отправки изображений на Гидре. Как загрузить фото в диспут на Hydra не могу зайти на гидру Гидра (залив фотографии, 3 способа). Реально ли получить скидку на OMG? Такое мнение можно отнести к стереотипам. Получается, из-за того, что я долгое время кололась в пах, когда межсезонье у меня опухают ноги. Для данной платформы невозможно. Причиной этому было отражение социально-экономического напряжения в Соединённых Штатах и Соединённом Королевстве в 1980-х и начале 1990-х годов. Так как загрузить фото на Гидру в диспуте? Требуется помощь? Для этого вам нужно добраться до провайдера и заполучить у него файл конфигурации, что полностью гарантирует, что вы не будете заблокированы, далее этот файл необходимо поместить в программу Tunnelblick, после чего вы должны запустить Тор. Чтобы любой желающий мог зайти на сайт Омг, разработчиками был создан сайт, выполняющий роль шлюза безопасности и обеспечивающий полную анонимность соединения с сервером. Знание карт, тактик и стратегий даст вам преимущество перед любым игроком. Нажмите для входа *Используйте VPN и TOR. Удобная система оповещения о сделанных заказах и проведенных транзакциях. Рабочее зеркало mega mega сайт Преимущества высокий уровень безопасности; покупки с минимальными временными затратами; гарантия 100 анонимности Используется 2FA защита площадки PGP ключ для безопасности. Вы можете загружать файлы на Google Диск, открывать и редактировать их, а также предоставлять к ним доступ. Однако лишь немногие трейдеры на Hydra согласятся кликать на сторонние ссылки. 1 декабря, в Международный день солидарности с ВИЧ-позитивными людьми, мы хотим представить вашему вниманию историю одной из нас женщины, которая живет с ВИЧ и наркозависимостью, и которая посвятила часть своей жизни поддержке других женщин, имеющих сходные проблемы. Onion 1 Как зайти на OMG! Разработанный метод дает возможность заходить на Омг (Omg) официальный сайт, не используя браузер Tor или VPN. Как загрузить фото с телефона и компа в диспут на гидре С телефона не получается загрузить фото на сайт Как загрузить фото на гидру в диспуте На телефоне тоже работает Как загрузить фото на hydra( Гидру ) С телефона работает тоже. Сказали, что нижний предел человеческий это 30, а у меня уже было. Исследователи полагают, что за всем этим вряд ли стоят политические причины, скорее дело в финансах, а также «рыночных» интересах разных группировок. Шум привлек внимание жителей, которые стали собираться возле здания. Не берите чужой багаж с целью помочь с «перевесом» в аэропортах. Через время пришел врач-инфекционист и сообщил «радостную» новость, что у меня и ВИЧ, и гепатит, и клеток у меня было 150 уже, на тот момент. Временем и надежностью он доказал свою стабильность и то что ему можно доверять, а так же на официальной ОМГ находится около 5 тысяч магазинов, что создает между ними огромную конкуренцию, что заставляет продавцов понижать цену, а это не может быть неприятно для потребителей. У меня был гепатит С, но в том году я его вылечила. В коротком комментарии корреспонденту он опроверг незаконную продажу наркосодержащих веществ в данном заведении. Как стемнело, так и начинают появляться. Время на прочтение: 3 минут(ы) На сайте Гидра у клиентов нередко возникают проблемы типа ненахода, недовеса, отсутствия доступа к кладу, неверные координаты. Самое, самое ужасное в том, что 2 месяца я была полностью чистой. _ rutor Главная торговая и информационная площадка в сети Tor). Власти много раз пытались прикрыть работу Solaris, но все попытки были безуспешны. Загадку Kraken разгадывали всем даркнетом: в ее основе оказался шифр, который использовал Цезарь.

«Пока ждем, мастер-клады курьерам не выдаем, все, что у них на руках, пусть остается на руках такие указания получал оператор одного из магазинов на «Гидре» от владельца в первые несколько недель после краха крупнейшего в мире маркетплейса наркотиков, закрытого немецкой полицией в начале апреля. Не вижу ничего подозрительного в этом. Там же сообщалось о выходе 1 сентября 2020 года на международный рынок путём организации площадки Eternos, которая должна работать через специально созданную анонимную сеть AspaNET. Россия под наркотиками Архивная копия от на Wayback Machine. Ру» Владимир Тодоров отвергал подозрения, что проект на самом деле являлся скрытой рекламой «Гидры». У Гидры была секретность и безопасность транзакций на рынке даркнета вплоть до научного обеспечения. С 2018 года для вывода средств продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney» (бывшие Яндекс. Наверное, когда Степан нашёл лазейку в системе одного из дочерних магазинов гиганта, у него начались проблемы. Разработчики Solaris трудятся ежедневно и не позволяют покупателям и продавцам остаться не удел. Когда вы загрузите и установите tor-браузер, заходите на страницу гидра hydra9webe где вы всегда можете отыскать рабочую ссылку Гидру в зашифрованной интернациональной сети. Также указывается IP-адрес удаленного хоста, который будет подвергаться проверке «атакой». После атаки головой, гидра начнёт возвращать её в исходную позицию. Оперативники намерены как можно скорее выяснить, кто из украинцев представлял интересы сайта на территории страны, и в чем именно эти интересы выражались. Gz Следующие действия включают распаковку, компиляцию и установку приложения: tar xvpzf thc-hydra-v8.4.tar. И вход осуществляется с помощью браузера ТОР. Один из популярных инструментов для этого программное обеспечение THC-Hydra. Gz cd thc-hydra-v8.4./configure make sudo make install Рабочие файлы программы копируются в директорию /usr/local. Они способны вытягиваться до нескольких сантиметров в длину и служат для поиска добычи, которую гидра парализует стрекательным уколом, подтягивает щупальцами к ротовой полости и проглатывает. Kraken сегодня в течении дня раздали 10 купонов от 300 до 1000 рублей. Ру» ) было все налажено. Инфо / 24 Лента, которая победила Гидру Архивная копия от на Wayback Machine. Объясняет эксперт Архивная копия от на Wayback Machine. Hydra представляет собой крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками. В первую очередь, конечно, ассортимент. Достигнуто это благодаря системе автопродаж: при моментальной покупке клиент сразу же получает координаты с оставленным кладом. После этого процесса клетка приобретает более округлую форму благодаря тому, что ложноножки втягиваются. Ассортимент Основную нишу товаров занимают Поверхностно Активные Вещества, сокращенно ПАВ. Зеркало для сайта Solaris Чтобы не оставлять следов при посещении запрещенных ресурсов, рекомендуется заранее позаботиться о безопасности. Транзакции на Hydra проводились в криптовалюте, и операторы Hydra взимали комиссию за каждую транзакцию, проведенную на Hydra.